フューズ

フューズ

BRAND STORYブランドストーリー

「真正面からではなく、斜め45度から攻めるようなお菓子作りを。

“誰もやらないような手間”をかけることで、目の前の人をとびきりの笑顔にしたいんです」

滋賀・琵琶湖のほとりに広がる芝生とベンチ。

その風景に溶け込むように誕生した洋菓子店「FUSE(フューズ)」。

湖畔に吹く風に背中を押されながら、布施文彦(ふせ ふみひこ)シェフの人生は新たな章へと進んでいく。

湖畔に生まれた、小さな菓子店

日本一の大きさを誇る琵琶湖には「北湖」と「南湖」がある。

FUSEが店を構えるのは京都寄りの南湖。人の流れや商業施設が集中する一方で、自然も豊かに残る場所だ。

「買った商品を、湖を眺めながら食べてもらえるのがいいんです。観光資源を最大限に活かせるのも、立地を決めた理由でした」

湖のそばに店舗があるからこそ、テイクアウトしてその場で味わう特別な体験が生まれる。

その一口が、FUSEを訪れた人々の記憶に新鮮な驚きと心地よい余韻を残す。

店名について尋ねると、シェフは少し照れたように笑う。

「名前、気になりますよね。ローマ字で読むと“FUSE(ふせ)”、僕の名前になるんです。

地元の方にはすぐに気づいていただけることも多くて、同業のシェフ仲間からも“ストレートやな”とよく声をかけられます(笑)」

近年では自分の名前を店名に使うパティシエが減ったという。

自らの名を冠するには、大きな覚悟が必要。

それは、一種の決意表明のようなものだ。

「『FUSE』は英語で『融合する・溶け合わせる』という意味があるんです。

修業を重ねて人とのつながりや食材との関わりを学んでいくうちに、たとえ違う価値観であっても『融合する』という懐の深さが大切だなという想いに至りました。

そういう意味も込めて、名づけました」

特徴的なブランドロゴにも、細部まで意味が宿っている。

大きく広がる形は琵琶湖、上部は素材や人を表している。

滋賀の川が湖に集まり、瀬田川から一筋の流れとなって出ていくように───経験や人とのつながりを融合させ、新しいモノとして発信していく姿を重ねている。

滋賀は、京都という巨大な存在の隣にある。

店舗の場所を決める上で、最も意識したのはやはり京都の存在だ。

和菓子のみならず、洋菓子やカフェ文化が発達した都市。競合店の数も天井知らず。

それでも布施さんは、生まれ育った滋賀での起業を決意した。

「多分、滋賀県民ってみんな滋賀のことが好きなんですよ。

それくらい良いところがたくさんある県なんです」

その言葉からは、地元への揺るぎない思いが伝わってくる。

ドラマに導かれたパティシエへの道

布施さんがパティシエを志したきっかけは、学生時代に見たテレビドラマだった。

俳優たちが演じるパティシエの姿に衝撃を受け、「これや!」と直感。

洋菓子職人への憧れが芽生え、京都の専門学校へと進んだ。

「パティシエは、料理もできてこそ一人前」——そう考えて、あえて料理科を選択。

包丁の扱いから火加減まで、基礎を徹底的に叩き込み、土台を築いたうえで、2年目から本格的に製菓への道を歩み始めた。

そこで出会ったのが、帝国ホテル出身の講師だ。

格式ある現場での華やかなパーティーの話に心を躍らせ、抱いた憧れはやがて明確な目標へと変わっていく。

「卒業したら帝国ホテルで働こう」——そんな思いを胸に就職活動へ臨んだ。

倍率は数十倍。何度も面接を重ねた末に、ようやく掴んだ入社の切符。

その先に待っていたのは、想像をはるかに超える厳しい修行の日々だった。

華やかな舞台で培った技術と忍耐

帝国ホテルといえば、日本を代表する一流ホテルだ。

その名を聞けば誰もが思い浮かべる、“憧れのホテル”でもある。

「最初の仕事は掃除やお茶出しから。しんどいけど役に立つ工夫を常に考えていました。

お茶を出す時でも『シェフ、丁度あったかいのを用意しておきました』と一言添えるとか。

そういう小さな工夫をやっていましたね」

仕込みの量も桁違いに多かったという。

100人近いパティシエが日々膨大な仕事に挑み、技術向上に明け暮れた。

「帝国(ホテル)は常に新しいことを追い求める環境。

苦労は多かったですが、そんな環境だったからこそ自分の力が伸ばせたのかなと感じます。

さまざまな業者の方や、フロント、サービスなど多くの人と関わったことも大きかったですね」

布施さんはこの環境で、仕事において大切な忍耐力や技術力、人を動かすコミュニケーションの力を磨いたと語る。

アジアの頂点へ

その努力は、やがて大きな舞台へとつながっていく。

「トップ・オブ・パティシエ・イン・アジア」——アジアNo.1パティシエを決めることを目的に設立されたコンクールで、布施さんは日本代表の座を勝ち取る。

そして挑んだのは、記念すべき第1回大会。

当時のアジアにおける日本の立場は非常に高く、「優勝は十分可能」とされていた。

大きなプレッシャーだったが、それこそが自ら望んでいた舞台。ひたすら表現と技術に向き合い、自身を追い込んでいった。

課題は、飴細工によるピエスモンテ・アントルメ・チョコレート細工・ボンボンショコラの4つ。

2日間かけてすべての作品を一人で仕上げなければならない、過酷な戦い。

この日のために重ねてきた努力と鍛え上げた技術がついに実を結び、布施さんは初代王者の栄冠を手にした。

このとき生まれた作品「マカダミアとコーヒー」は、現在もブランドを代表する特別なマカロンとしてショーケースに並んでいる。

大きな伸びしろを秘めたマカロン

ケーキはいつの時代も人々を魅了し、パティスリーの象徴として輝き続けてきた存在だ。

しかし、それゆえに仕込みの手間やロスのリスクも大きく、日々のオペレーションには高い負荷がかかる。

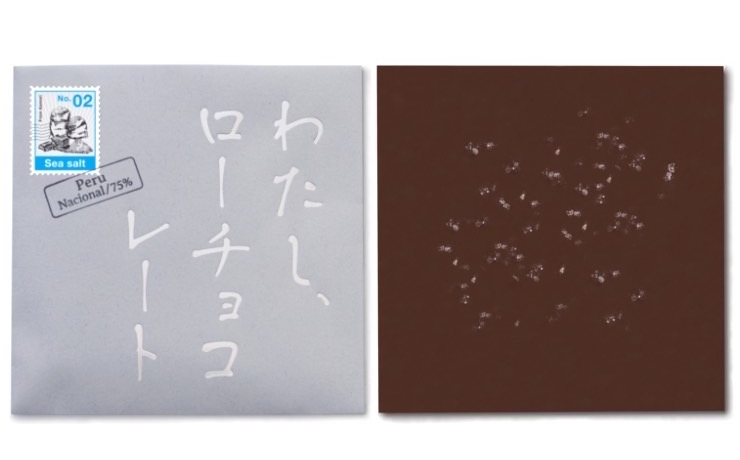

そうした現実を踏まえ、布施さんは“マカロンとショコラ”という領域にあえて焦点を絞った。

結婚式場のデザートなどを手掛けていた前職で、コロナ禍により婚礼需要が激減した経験も、『持続可能な菓子づくりとは何か』を問い直す大きな契機となったという。

競合が激しいケーキ市場ではなく、まだ大きな伸びしろを秘めたマカロンの世界だからこそ、自身の経験と技術をより深く発揮できる。

さらに、マカロンは一過性のブームを越えて定着し、保存性にも優れている。

ショコラはそれ自体に輝くような魅力を持ち、ガナッシュとして組み合わせることで表現の幅は無限に広がっていく。

"ミニマルな店"の良さ

FUSEは、来店した人が店内を一望できるオープンキッチンになっている。

美しいマカロンが並ぶショーケースの奥には、菓子作りの現場が広がり、職人の手仕事がすぐ目の前に広がる。

多くの店舗では厨房と販売スペースが分かれ、製造の様子が見えにくい構造になっているが、FUSEではあえて“見せる”設計を選んだ。

それによって客と作り手との距離が自然と近づき、お菓子への信頼感が生まれるだけでなく、職人自身の意識やパフォーマンス向上にもつながっている。

営業日は週3日。これも、仕込みを含めた全体の効率を考え抜いた末の決断だ。

「余力を残すことが、仕事の成功につながると考えています」

布施さんは確信を持ってそう語る。

最初から全力を出し切ってしまうと、突然のトラブルに対応したり、新しいアイデアを生み出す余白がなくなってしまう。

だからこそ、ある程度の力を“残す”ことを大切にしているのだ。

ロスを価値に進化させる

それ以外にもFUSEが大きく掲げているのが、フードロス削減への工夫だ。

「食材ロスに関しては、やっぱり『捨てない』が一番ですよね。

マカロンに使えないメレンゲは焼き菓子に転用できますし、割れたマカロンがある時は、お客様に『フードロス削減にご協力ください』と一言添えて渡すようにしています」

"オマケ"を渡されたお客様の笑顔は、まるで宝くじに当たった時のように輝くという。

小さな子どもには、ほんのひとかけのクッキーが宝物になることもある。

そんなささやかな心配りが、店とお客様を温かく結んでいるのだ。

「こちらにとってもメリットになるので、Win-Winですよね」

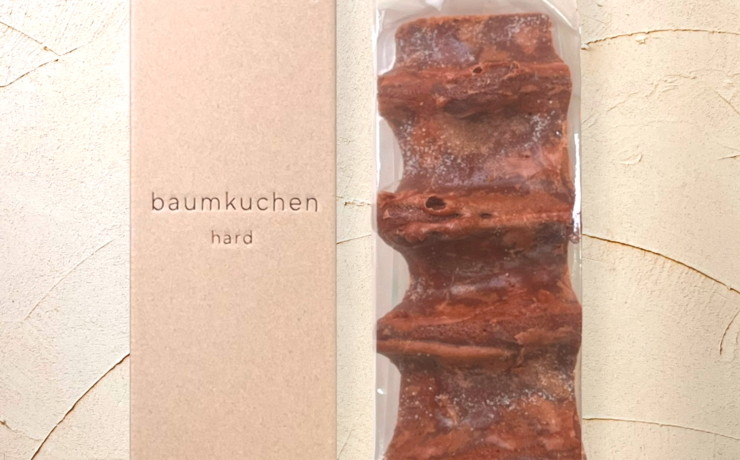

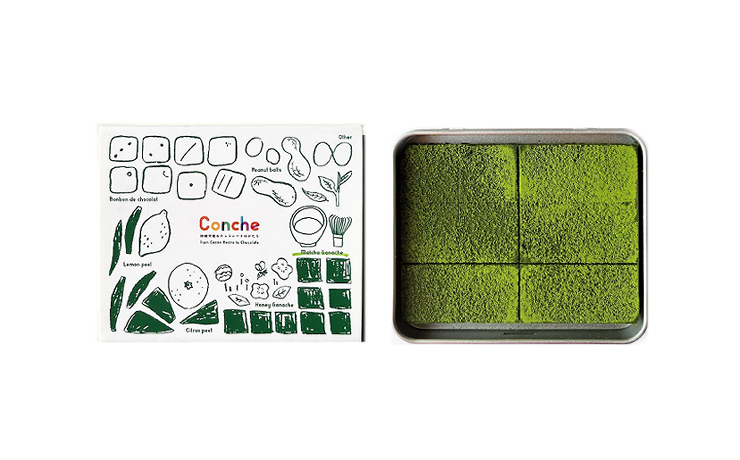

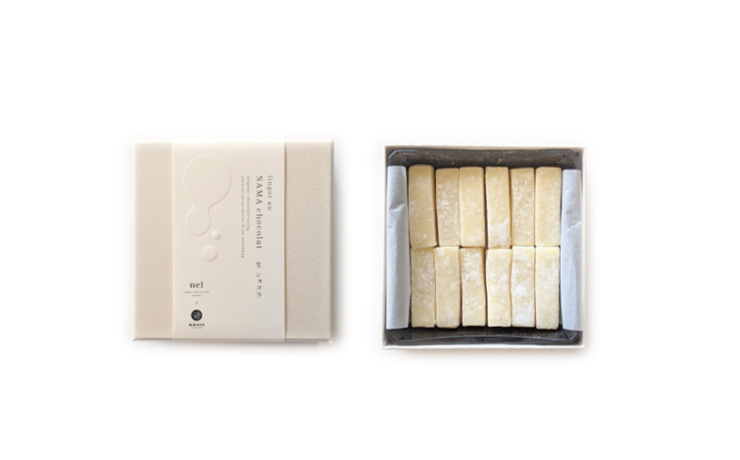

取り組んでいるのは商品ロスだけではない。包材ロスの解消にも積極的だ。

例えば、商品ごとに専用のパッケージを用意していては、余った際に必ずロスが発生してしまう。

そこで、外箱など従来のパッケージに合わせるように焼き菓子のサイズを調整し、包材の“共有化”を進めている。

小さな店だからこそできる、そんな柔軟な工夫の積み重ねが、FUSEらしさそのものを形づくっているのだ。

感性を刺激する菓子作り

FUSEのマカロンは、数え切れないほどの試行錯誤と、理論に裏打ちされた技術の積み重ねによって生まれる。

生地の核となるアーモンドプードルは、酸化による劣化を防ぐため、都度ナッツ業者に挽きたてを卸してもらっている。

風味を損なう酸化は、マカロンの最大の敵だからだ。

アーモンドプードルに合わせるメレンゲは、仕上がりの安定性を重視し、イタリアンメレンゲを採用。

焼き上げた生地にフィリングをサンドした後は、約24時間かけてじっくりと寝かせる。

この“エイジング”によって水分が自然に行き渡り、生地とフィリングがしっとりとなじんでいく。

さらに一度冷凍し、解凍することで、その一体感はよりいっそう深まり、口の中でとろけるような食感が完成する。

こだわりは、生地だけにとどまらない。フィリングにも、布施さんの哲学が息づいている。

例えば、ガナッシュの水分量は40〜45%にコントロールし、極限までしっとりとした食感に仕上げる。

プラリネも自家製だ。店舗の工房でナッツの芯まで火を入れ、香ばしさを最大限に引き出す。

食材の香りを最大限に生かすため、果物の皮を丹念にむき、ゆっくりとアンフュゼ(生クリームなどで煮出して香りを移す)することもある。

生地とフィリングだけでなく、合わせた時の糖度のバランスにも、常に細心の注意を払っているという。

「自分は真正面から戦うのではなく、斜め45度くらいから攻めるお菓子を作っていこうと思っています」

味わいや食感だけでなく、マカロンの特徴である鮮やかな色合い、一口食べた時の美しい断面にまで、布施さんの感性は行き渡っている。

男性にも届けたいマカロン

マカロンといえば「可愛い」「女性向け」というイメージが強い。

しかし布施さんは、その固定観念を少しずつ壊していきたいと考えている。

ショーケースに並んでいるのは、華やかで愛らしいものばかりではない。

グレーを基調にしたシックな色合いの一粒。

芳醇なコーヒーや、ライムのような爽快なキレのあるフレーバーもある。

「女性に贈ったら喜ばれるのは勿論ですが、男性にも気軽に楽しんでもらえたら嬉しいです。

マカロンというお菓子が、日常の中に自然と溶け込んでいく——そんな光景を目指しています」

受け取った人が店を訪れ、また新しい出会いが生まれる。

琵琶湖と繋がる川々の水のような、そんな循環を願って。

滋賀から全国へ、そして未来へ

オープンから3年。FUSEは順調に歩みを続けている。

『マカロン専門店は長く続かない』——そんな声を耳にすることも少なくない。

それでも自分の信じるスタイルを貫き、店の可能性を一つずつ広げてきた。

「失敗や苦い経験は数多くありましたが、そのたびに原因を分析し、次の一手へつなげてきました。修行時代に培った粘り強さが、自分の強みでもあります」

そう言って笑う布施さんに、今後の目標を聞いた。

「まずはFUSEの存在を、滋賀だけでなく全国の方々にも知っていただきたいと思っています。

小さな店ではありますが、少しずつ機材を導入してできることを増やしたり、人を育てて社会貢献にもつなげていきたいですね」

店としての挑戦に加え、布施さん個人としてもさらなる野望がある。

「もう一度パティシエのコンクールに挑戦し、自分の技術と向き合いながら、再び頂点を目指したいと考えています」

滋賀県にとどまらず、日本を代表するマカロン専門店へと成長していく可能性を秘めた洋菓子店、FUSE。

確かな技術と、ユーモアあふれる人柄で「人に優しく」を体現する布施さんの歩みは、これからも止まることなく続いていく。

インタビュー&執筆:しう(チョコレートテイスター)

FUSE(フューズ) の店舗情報

所在地:滋賀県大津市島の関12-11

営業日:木・金・土

営業時間 :11:00~18:00

公式Instagram

Instagramはこちら